2014.05.30

2014年5月30日

一般財団法人 東京顕微鏡院

食と環境の科学センター 調査研究室 和田真太郎

腸管出血性大腸菌はベロ毒素(シガ毒素)と呼ばれる毒素を持つ病原大腸菌の一つです。多くの血清型の大腸菌が含まれますがO157はもっとも代表的な血清型です。この菌に感染すると下痢を主症状とする食中毒を起こし、まれに溶血性尿毒症症候群(HUS)を引き起こし重症化することもあり、大変重要な病原菌の一つです。

最近の例では、2012年の白菜の浅漬けの事件、2011年にはユッケ(O111とO157)の事件やドイツを中心としたヨーロッパでのスプラウト(O104)の事件のように死者を伴う大きな事件が起きています。今年は馬刺しを原因とする食中毒事件が起き60名以上の患者が発生しています。

それ以外にも毎年10~20件ぐらいの食中毒が国内でも起きており、原因施設としては、飲食店や保育園、家庭などが挙げられます。また、原因となる食品は様々ですが、焼き肉、ユッケ、レバ刺しといった牛肉に関係する食品も多く認められます。

腸管出血性大腸菌は牛をはじめとした反芻動物が保菌していることが知られています。肉用牛における汚染実態では2007年に農林水産省によって全国的な調査が行われました。406農場、2,436頭の肉用牛を調査した結果、O157が検出された農場が110農場、約27%、牛の個体別にみると218頭、約8.9%でO157の汚染が認められています1)。

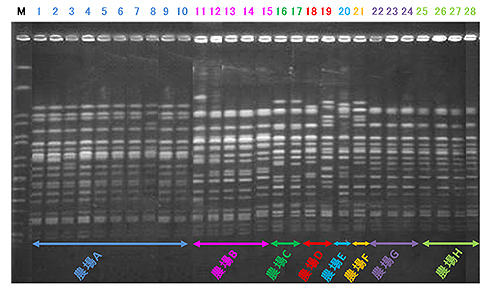

当院でも2012年に20農場、200頭の調査を行い、8農場、40%の農場、28頭、14%の個体からO157が検出されています2)。ここで分離されたO157の菌株の遺伝子検査(パルスフィールドゲル電気泳動法)を実施して、遺伝子パターンを比較しました(図1)。

その結果、多くの場合、それぞれ農場間では異なる遺伝子パターンを持ったO157に汚染されており、農場内は同じ遺伝子パターンのO157に汚染されていることがわかりました。このことは一度肉用牛農場内にO157が汚染するとその農場内の牛に汚染が広がることを示しています。

パルスフィールドゲル電気泳動法は細菌のゲノムDNAを制限酵素というハサミで切断し、そこで得られたDNA断片のパターンを比較します。同じパターンであれば同じ細菌が汚染していると考えられ、異なるパターンであれば複数の異なる由来の細菌による汚染が考えられます。

農場Aでは10株中8株が同一のパターン、2株が1,2本程度の異なる類似のパターンを示しています。同様に農場Bでは5株中4株は同一、1株が類似のパターン、農場Cは2株が同一のパターン、農場Dは2株で異なるパターン、農場G(3株)および農場F(4株)は同一のパターンを示しました。農場GとH以外の6農場では全て異なるパターンを示し、異なるO157による汚染であることがわかりました。

農場での衛生対策は消毒や清掃といった基本的な対策が中心となっています。また、肉用牛を解体すると畜場では牛の腸管内にいる腸管出血性大腸菌を肉に汚染させないために様々な対策を行っています。主なものとしては食道及び肛門の結紮、徹底した消毒及び枝肉の低温管理です。

また、枝肉を解体・カットを行う食肉処理場でも消毒や低温管理を実践しています。さらに平成23年には生食用食肉の規格基準が制定され、飲食店などでの加熱殺菌、肉のトリミングといった取り扱いや、生食用食肉の製造基準と腸内細菌科菌群陰性といった微生物規格基準が設定されています。

肉用牛のO157保菌率に比べて、牛肉の腸管出血性大腸菌汚染は決して高くはありません。しかし、完全に危害要因の無い安全な食品というのは存在しません。健康被害に対するリスクを低減するために生産・加工・流通・消費といったフードチェーンの各段階において様々な衛生対策が講じられています。

しかし、それでも毎年多くの食中毒事件が起きているのが現状です。やはり、消費者である我々も含めて、フードチェーンに係るすべての人が、正しい知識をもって、適切に食品を取り扱っていくことが大切なことだと思います。

参考文献

1)Sasaki et al. Veterinary Microbiology 150 (2011) 140-145

2)和田ら 第34回日本食品微生物学会学術総会講演要旨集 p90